心電図データベース

問題

重症大動脈弁狭窄にて当院で大動脈弁置換術後に転医し、加療を受けていた。

デイサービスから帰宅後に食思不振と全身倦怠感があり、数時間後に呼吸困難も出現し立ち上がれなくなったため、家人が救急隊を要請した。

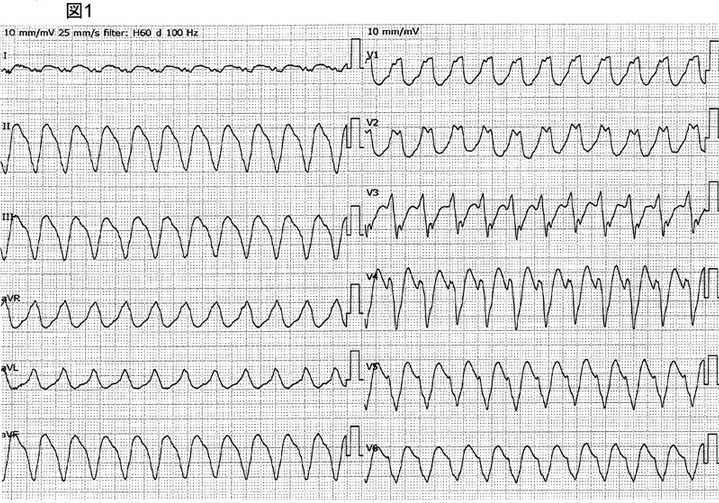

心電図1

解答と解説

【臨床経過】

来院時、表情は苦悶様ではあるが呼びかけに反応があった。モニター上、心拍数140/分の顕著な持続性の

Wide QRS tachycardiaを示し、極めて重篤な頻拍にみえたが血行動態は破綻していなかった (血圧110/68 mmHg)

従って、即刻の直流電流による除細動は不要と判断し、まずは現状の把握に努めた。

頻拍時の12誘導心電図は、右脚ブロック型(QRS幅200ms, 上方軸偏位のWide QRS Tachycardia)[心電図1](問題の心電図)であった。

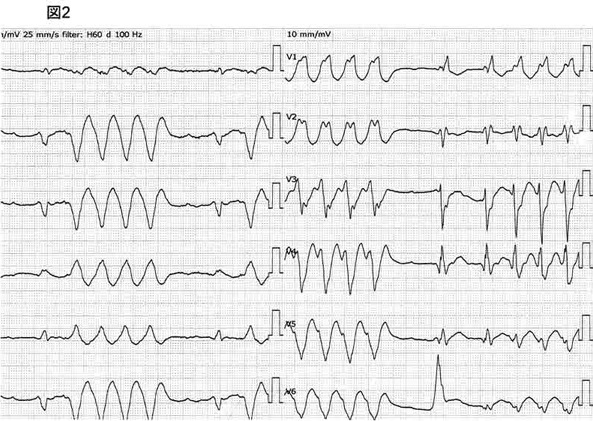

継続して心電図を観察していると、頻拍は自然に停止し、心拍数約120回/分の比較的幅の狭いQRSのリズム(但し、同様に右脚ブロック+上方軸を示し、RRは不整でP波なし)となり、数拍後に再発することを繰り返していた。[心電図2]

心電図2

内服状況などの情報を収集すると、心房細動と心室期外収縮に対して、リスモダンR300mg、メキシチール100mgとジゴキシン0.0625mgを投与されていたことが判明した。

上記の所見から、詳細な鑑別は困難であるものの、wide QRS tachycardiaの発生に抗不整脈剤が誘因となった可能性を考え、キシロカインなどの抗不整脈薬(Naチャネル抑制薬)の投与は好ましくないと判断した。

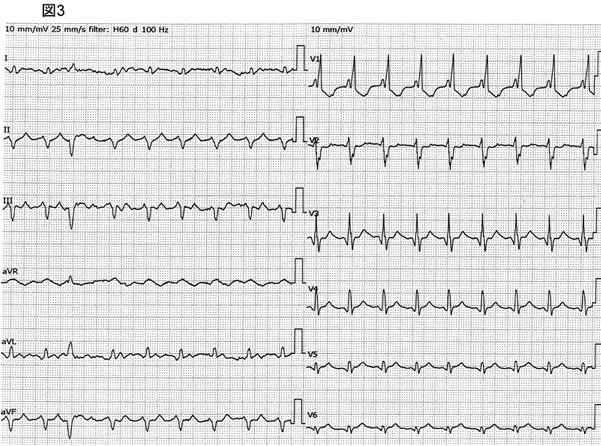

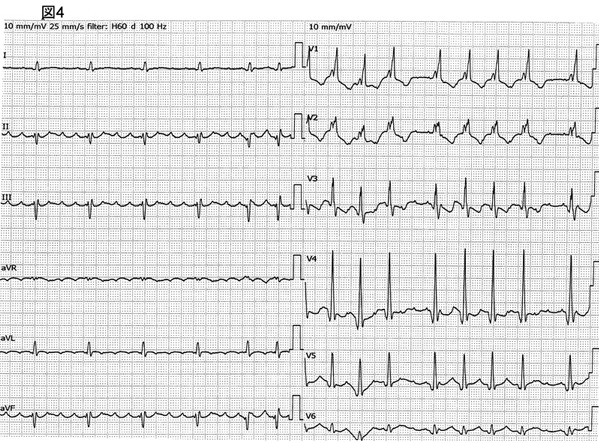

この時点で補正可能な異常所見として代謝性アシドーシス(PH7.259 BE‐12.5 PCO2 30mmHg)が認められたため、メイロンを投与したところ、心拍数が90回/分まで漸減するとともにwide QRS tachycardiaも減少した [心電図3, 心電図4]

心電図3

心電図4

入院時の薬剤血中濃度はリスモダン3.40μg/ml, メキシチール0.23μg/ml, ジゴシン0.94ng/mlであり、中毒量には達していなかった。心臓エコー検査では左室心尖部に限局した壁運動異常を認め、下壁の陳旧性心筋梗塞を疑わせたが、冠動脈造影検査では有意狭窄を認めなかった。全てのNaチャネル抑制薬を中止後、wide QRS tachycardiaは消失し、永続性心房細動に対してレートコントロールとワルファリンによる抗凝固療法を行い、退院となった。

【解説】

本症例のwide QRS tachycardiaの病態として、局所(左室心尖部の壁運動低下部位)から発生する心室頻拍(VT)、脚枝間リエントリー性頻拍(BBRT: 左脚を下降し、右脚を上行するタイプ)、頻脈性心房細動の変行伝導の3つが考えられる。これらを正確に鑑別診断するためには、頻拍中のヒス束や右脚電位の情報が必須であるが、緊急の現場では侵襲的診断法は施行不可能であり、心電図診断に頼るしかない。本症例において確定診断は不可能であるが、このような極めて幅の広い頻拍が頻回に出没を繰り返している場合に、まず念頭に置くべきことは医原性の病態(多くは抗不整脈薬による催不整脈作用)である。本症例は2種類のⅠ群抗不整脈薬を服用し、血中濃度は治療域であったが、これらの相加的Naチャネル抑制効果に代謝性アシドーシスが加わったことにより伝導遅延作用が増強したため、著明なwide QRS tachycardiaをきたしたことはまず間違いない。

本症例のような顕著なwide QRS tachycardiaに遭遇したときは、つい気色ばんでしまうものであるが、血行動態が安定していれば慌てる必要はない。次々と薬を追加してしまうような軽率な治療は避けるべきで、情報を冷静に分析し、適切な判断を行うことが肝要である。また、停止する可能性のない永続性心房細動に対して不要なI群抗不整脈薬を延々と投与し続けることも大いに反省すべき点である。