ジェックス設立40周年を迎えて

ジェックス最高顧問 髙階經和(※)

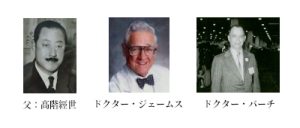

ジェックスが満40周年を迎えるに当たって様々な事が脳裏を去来した。1983年、故日野原重明先生とわたしが「日本臨床心臓病学教育研究会」という呼称で、現在の母体である「ジェックス=Japanese Educational Clinical Cardiology Society(JECCS)」を誕生させた。わたしは、チュレーン大学医学部の恩師「バーチ教授」(Prof. George E. Burch)を記念講演の演者として招いた。そして正式に社団法人として発足したのが、1985 年4月1日のことである。発足当時から共にジェックスの活動を企画し、実行してきたのが、現木野昌也会長、沢山俊民先生(川崎医科大学名誉教授)、安藤博信先生(高槻赤十字病院内科部長)、そして故弘田雄三先生ら(大阪医科大学内科助教授)であった。

当時はまだ「臨床心臓病学」という呼称が医師の間でも知られていなかった。我々は様々な活動を行って来たが、循環器専門ナース研修プログラムを立ちあげたのが、故中野次郎先生(オクラホマ大学・薬理学と内科学を兼任された)であった。色々な分野の方々にも貴重なアドバイスを頂いた。そして現在、斎藤隆晴先生がその後を継ぎ、我々の活動の最も主要な循環器専門ナース研修プロフラムを推進している。

一、わたしの進むべき道を示してくれた父。

わたしを医学の道に導いたのは、他ならぬ父であった。第二次世界大戦が終末にさしかかった頃、わたしは中学5年生であったが、毎日のようにB-29 爆撃機による焼夷弾爆撃があり、そして艦載機の機銃掃射が繰り返された。その最中に父は軽度の左半身不随が残った体にも拘わらず、焼夷弾で全身に火傷を受けた人々を助けていた。父は内科・小児科医であったが、自分に出来ることを懸命に行い、母も自分の着物を切り、包帯がわりに使っていた。その姿を見た時にわたしは父の仕事は崇高なものであり「将来は医師になろう」と決心した。それを教えてくれたのが父であった。

二、わたしを臨床医学に導いたのは、米軍病院でのインターン生活である。

平和が戻ったが、焼け野原が拡がる戦後の風景と混乱。数年間で、それを乗り越えた日本人の精神的な強さが世界に類を見ない経済復興をもたらしたのである。戦後に日本に進駐してきたアメリカ人の紳士的な態度に驚きもしたが、「将来は必ずアメリカに留学し、進歩した臨床医学を身に付けよう」と決心した。

それを後押ししてくれたのが金子敏輔助教授である。金子先生は太平洋戦争が始まる前にアメリカの高校を卒業し、シカゴのロヨラ医科大学を卒業され、数年アメリカで過ごした後帰国し、神戸医科大学を国立神戸大学医学部へ昇格させるため尽力された。その金子先生の指導のもとに英会話クラブを立ち上げた。わたしは神戸医科大学在学4年間を通して英会話に打ち込んだ。段々と英会話にも慣れてきた時、卒業試験直前に父を失った。精神的にもショックが大きかったが耐えた。気持ちを切り替えて当時大阪府堺市にあった米国陸軍病院でインターン研修を受けることになった。

米軍病院で出会ったドクターは皆若く、非常に勉強熱心であったが、中でも抜群の知識と経験を生かし患者の治療に当たっていた内科のドクターがいた。それが「ドクター・ジェームス」(Capt. Dr. Thomas N. James)である。彼に出会った事でわたしの人生は大きく変った。わたしは彼を「第二の師匠」と考えることにした。勿論、第一の師匠はわたしの父である。

三、ドクター・ジェームスの恩師、ドクター・バーチが「第三の師匠」となった。

1958年から1962年の4年間、ドクター・ジェームスの紹介でニューオーリンズ市にあるチュレーン大学医学部内科にクリニカル・フエローとして留学した。臨床心臓病学を全世界に広めたのが、「ドクター・バーチ」であり、彼の卓越した医学知識とエネルギーに圧倒された。従来の日本の大学教授に見られなかった臨床指導の在り方や、医学教育にも熱心であるばかりか、創造性に富んだ臨床研究への姿勢を見て、彼がわたしの「第三の師匠」となった。留学中に出会ったドクター達は、ベッドサイド診断の重要性を身に付けていた。当然の事だが、わたしもその一人となった。

|

四、皆様も自分で素晴らしい「師匠」を見つけて下さい。

こうして1962年夏に帰国し、現在に至るまで一貫して、わたしは臨床心臓病学の教育に取り組んできた。

そのわたし達の経験や、思いを皆様に提供できる場として「ジェックス」が出来た。1983年にわたしは「臨床には三つのことば」があることを提唱した。患者さんと話す「日常語」は最も大切なコミュニケーションの場を与えてくれる。患者さんの臓器の具合を客観的なサインや徴候でとらえるのが「身体語」であり、そして心臓の変化を電気的信号として記録したものが「心電図」である。心臓の動きを物理的に記録したものが「心音図」であり、聴診器によって診断できる。肺、腸なども「肺音」や「腸音」という「臓器語」で日常の変化をわたし達に物語ってくれる。 IT技術が臨床診断に導入されるようになって久しいが、如何に時代が変わろうとも変わってはならないもの、それがベッドサイド診断である。

わたしはジェックス設立40周年を迎えるに当たり、皆様の一人一人が素晴らしい「師匠」を見つけ、医療に従事する者としてプライドを持って日々の仕事に励まれることを願ってやみません。

※髙階先生は2025年3月31日をもって理事長を退任、最高顧問にご就任されました。

ジェックス創立40周年を迎えて

会長 木野 昌也

2025年、公益社団法人臨床心臓病学教育研究会(Japanese Educational Clinical Cardiology, JECCS)は創立40周年を迎えることになりました。40年もの長きにわたりJECCSの活動にご支援とご協力をいただきました関係各位に心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

JECCSの活動はその時代、時代の要請に応じ、活動範囲や内容が変わってまいりましたが、その根本の理念は、質の高い医療の実践を目指し、医療専門職が自身の仕事にやりがいと誇りを持つこと。そのためには全ての医療専門職がプロとして自立し、互いに尊敬しながらチーム医療を実践することです。すべての医療専門職が「医学」を基本に、看護学、薬学、栄養学といったそれぞれの専門とする学問を通して質の高い医療を実践する。私たちJECCSの役割は、そのような環境を作る一助となることです。

JECCSが設立された1985年は、日本の経済は絶頂期にあり、ジャパン・アズ・ナンバーワンとして世界中で注目を集めていました。JECCSの開催する様々な活動に対して数多くの参加者を集めていました。心電図の講義には毎回数百名を超える参加者がありました。米国循環器学会(American College of Cardiology)の教育トレーニングセンターであるハートハウスに行政や医療関係者からなる視察訪問団を組織し二度にわたり渡米しました。大阪市や大阪府には巨大プロジェクトが乱立し、我々も米国のハートハウスに負けないような国際研修センターを建設すべく活動を行いました。日本学術会議でも対外報告として決議されハートハウス建設の場所も決まり、ハートハウス実現の秒読みの段階に入りましたが経済バブルが崩壊。時代は変わり、人の価値観も様変わりしました。2004年ハートハウス構想も縮小されましたが、設立当時の理念は変わらず、我々の目指す様々な活動は、現在地にジェックス研修センターとして結集しています。

現在JECCSが取り組んでいる公益目的事業としては、臨床の第一線で活躍中の講師をお招きし年6〜8回の頻度で開催されている臨床心臓病研修会や生活習慣病研修会、5年以上の実務経験のある看護師のための循環器専門ナース研修、心電図集中講座、日常経験する具体的な症例について、医師や看護師、薬剤師や管理栄養士がそれぞれの立場で自由に意見を交換する多職種症例検討会、多職種協働セミナー、ACP(人生会議)や緩和ケアセミナーなど多職種の医療専門職を対象に様々な教育研修活動を実施しています。JECCSが開催する会は、WEBを通じて全国に配信され、毎回全国から数多くの参加者があります。

人生は、最後の最後まで学び続けるものだと思います。一生懸命に学ぶことにより、私たちは何歳になっても向上し続けることができます。たとえどんな状況に置かれても、人は学ぼうとする姿勢を失ってはならないのではないでしょうか。ただし、学ぶ方法をよく吟味する必要があります。何かの知識を得たとしても、それを一回自分の頭の中で考え直し、咀嚼し、間違いなく理解し実臨床に生かせるところまで持っていかなければ本当に学んだことになりません。JECCSでは講義に参加し知識を得ることに始まり、心臓診察のトレーニングなど診療にかかわる実技を体験、グループ討論に参加し、最終段階として教育プログラムの講師として他の人に教えることができるまで、あらゆる学習方法を経験することを推奨しています。私たちJECCSは様々な教育活動に参加することにより、自らの役割を自覚し、互いに成長し、互いに尊敬し、誇りを持って日常の臨床に取り組むことができる医療専門職を目指しています。これからもより良い教育研修の機会を提供することができるよう努力してまいります。今後とも引き続き、関係各位のご支援、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。