「いかに時代が変わろうとも、聴診器の役割は不変だ」(中国語版併記)

- 2019.12.25

- 理事長ブログ

聴診器の誕生

公益社団法人臨床心臓病学教育研究事長

髙階經和

1816年、ラェネック(Rene T. Laénnec) がベッカー病院(Becker Hospital)から馬車で帰る途中、2人の子供が木の棒の端を擦り遊んでいるのを見た。彼はこれにヒントにして厚紙を自分の耳介が入る大きさに丸めて耳に当ててみると、家の外の騒音が大きく聴こえた。早速この「紙筒」で患者を診察してみると、心音がハッキリと聴こえ、肺の呼吸音も大きく聴くことができたので驚いた。しかし「紙筒」では医療機器としては耐久性がないし、恰好も良くない。そこで、彼は2本の木筒に螺旋状の溝を彫って接続し、耳にあたる部分も入れて約30センチの木筒を創った。こうして木筒で患者の診察を始めた。彼はこれを「聴診器」(stethoscope)と名付けた。”stetho” とは、ギリシャ語のstétho=胸、scope=検査という意味である。こうして彼は「聴診器」を誕生させ、これを「間接聴診法」と呼んだ。この「木筒聴診器」を使って彼は各弁膜疾患の心雑音などを記録し、鑑別診断を行った。ラェネックが創った木筒聴診器は、従来の「直接聴診法」(直接、患者の胸壁に医師が耳を当てて聴く方法)より遙かに音量も大きく、ハッキリと聴こえるようになり、彼が医学界に報告したことで、大きな反響を呼んだ1)。

19世紀の初頭、ヨーロッパにおける医師の診察法とは、視診、触診、そして直接、患者の胸に自分の耳を当てて聴く「直接聴診法」が行われていた。しかし、医師であっても女性患者の聴診を行う際には、当時の社会通念上、ハンカチを胸の上において聴診しなければならなかった。

ラェネックが務めていたベッカー病院は、胸部疾患や心臓病などの専門病院として心臓病や肺疾患の患者で溢れていた。当時、ヨーロッパ全土に結核が蔓延しており、直接聴診を行っていたラェネックは、患者の胸に耳を当て聴診している間に、結核に罹患していたのである。彼は英国にも招かれヨーロッパ中で有名となり大きな功績を残したが、「木筒聴診器」を36本作った時、肺結核で倒れ45歳の若さで亡くなった。

聴診器の伝来

ところで日本に聴診器が伝わったのは1823年、ドイツ人のモーニッケ(Otto Gottlieb Johann Mohnike,1814-1887)によってである。彼は長崎出島のオランダ商館医として、有名になった蘭方医シーボルト(Philipp Franz B. von Siebold, 1796-1866)と同じくドイツ人であり、ドイツの大学で医学を学び、オランダ陸軍に雇われ来日した。

シーボルトの来日から25年経った1848年、天然痘予防のための牛痘接種法と、聴診器というふたつの重要な最新西洋医学をもたらしたとされる。何とラェネックが聴診器を誕生させてから32年も経っていたのは、鎖国のため西洋の情報が直ぐに伝わらなかったためだろう。1938年、緒方洪庵が「適塾」(正式には『適々斎塾』という)を大阪に開いてから、8年後である。

その後、数々の聴診器が象牙を使って作り出されたが、20世紀に入ってから象の乱獲が禁止されたため、象牙を使った聴診器の製造は出来なくなった。 それまで、その後ドイツ人医師トラウ(Traube)がより音を大きく聞くために患者にあてる部分(チェストピ-ス)を大きくし聴診器を開発した。

偶々、私の祖父「髙階經本」は明治天皇の侍医として奉職していたが、1916年、ベルリンに留学中に、このトラウベ聴診器を入手した。ラェネックの聴診器が誕生してから丁度100年目である。チェストピースの頭部がネジ仕様になっているが、実際に聴診してみると現在の聴診器の様な感度はなく聴こえない。当時の医師たちは余程、聴力に優れていたのか、或いは「間接聴診法」によって診察を行うことに、医師としての象徴的なスタイルを持っていたのかも知れない。このトラウベ聴診器は象牙製であり経年変化に脆くなっているため、私はこれを家宝として書棚に飾っている。

私が子供の頃、小児科を開業していた父が象牙製のイやピースを両耳に入れ、黒い長いゴムチューブの先端に、やはり象牙製のチェストピースを使って患者さんを診察していたのを思い出す。

インターン時代に初めて出会った双耳型聴診器

1954年、私は神戸医科大学(現在・神戸大学医学部)卒業後、すぐに大阪府金岡市にあった第382米国陸軍病院に4人のインターンの1人として勤務した。当時は朝鮮戦争終結直後であり、圧倒的に戦傷兵への治療が多かった。砲弾で四肢の何処かに損傷を負ったものや、骨折、砲弾の破片の摘出など、正に戦争外科の最前線にいたのだ。しかし、軍医たちは何れも明るく我々インターンに対しても紳士的に接してくれた。内科主任のラウリー少佐(Dr. Lowley)から、私達に聴診器を支給されたが、彼は「これはインターン研修中、使ってもらいたい。その後もズット使って良いよ。」と、笑いながらウインクして渡されたのが、このリーガー・ボールス(Rieger Bowles)聴診器である。その時まで、私はまだ長い黒いゴムの集音管にプラスチックのチェストピースが付いた聴診器を使用していた。私達にはこの聴診器が貴重な宝物のように思えた。その後、双耳型聴診器は瞬く間に世界に広がり「医師のトレードマーク的存在」となった。

臨床心臓病学との重要性

そして私は1958年から4年間、米国チュレーン大学医学部内科に留学し、主任のバーチ教授(G.E.Burch)から、ベッドサイドで患者の身体診察法が、医療面接が患者の訴えを「日常語」で詳しく聴くことの大切さにあることを学んだ。そして「視診」とは体幹、四肢、手掌、胸壁の左右差、呼吸性運動の差、特に経静脈の視診を行うことによって経静脈波(a波、v波)が、右房、右室圧を反映するものであり、それが患者の身体所見を表す「身体語」ことを教えられた。更に触診により左右胸壁の対称性や呼吸による膨隆の差、各心疾患にともなうスリルや、心尖拍動を触れた後、初めて心臓や肺がリズミカルに動き、その臓器の言葉である心音、心雑音や肺音の聴診という「臓器語」の把握、特に聴診の重要性を学んだ2)。そして後に私はこれを「臨床の言葉とは」と題し、1983年、日本臨床心臓病学教育研究会誌に発表した3)。

近代臨床医学の進歩

過去半世紀の間に医学は長足の進歩を遂げた。循環器領域のみならず、臨床医学のあらゆる分野で、電子工学技術の応用は目覚しく、超音波検査に代表される画像診断や、放射線分野の CT スキャン、MRI 検査などの診断機器は、短時間に従来の診断法よりも遥かに優れた診断の正確さを示すに至った。その結果、医師の中には、最初に身体診察を行うべき臨床手技を使わず、ハイテク機器を診断に使うのが当然考える「ハイテク依存症」と呼ばれる医師が増えてきたことは残念なことだ。これらハイテク技術を駆使した診断法を先行させた結果、臨床の基本であるベッドサイド診察を行う手技を軽視するか、或いは無視してしまうという、本末転倒の現象が起きている。

これでは医療現場における人間的なコミュニケーションは存在しない。医療先進国アメリカでもこの傾向が見られることは残念だ。上にも述べたように、臨床の基本は、飽くまでもベッドサイドで患者の目を見て話を聞く医療面接から始まり、視診・触診・聴診へと続く一連の診察手技を 完全に修得することである。

過去200年の間に、聴診器は様々な材質(象牙、プラスチック、アルミニウム、ステンレスなどの素材を使い、また様々な形状の聴診器が開発されて、時代と共に改良されてきた。

心臓病患者シミュレータ「イチロー君」誕生

私は全国各地で心臓病患者の診察法に関する講演を行っていたが、どうしても患者を前にせずに臨床手技の醍醐味を講演参加者に伝えることが出来ない事にジレンマを覚えていた。その結果、臨床手技の教育にはシミュレータが必要であると考え、1990年、まず心臓聴診に特化した「心臓聴診シミュレータ」をClinical Cardiology4)に東京電機大学の福井康弘教授らと共に発表した。

その後、東京工業大学の清水優史教授と共に監修を行い、心臓病患者の身体所見を全て具備した心臓病患者シミュレータ「イチロー君」を使うことで、臨床手技を飛躍的に向上させることが出来るという研究結果を、1997年ヨーロッパの循環器学専門誌CARDIOLOGY5)に発表したのである。

心臓病患者診察ガイドライン

私はその後、数え切れない程の研修会や、講演会を行ってきたが、その講演内容を、臨床手技向上のため心臓病患者診察のガイドラインとして2冊の本に纏めた6 )7)。

新しい可伸展型ダイアフラム聴診器の誕生

私も今までに多くの聴診器を診察に使ってきたが、音量や聴診精度に関しては何れも大同小異であった。その結果、ラェネックが木製聴診器で診察に応用した原点に戻って、木製のチェストピースで聴いた時、心音がどうなるかを確かめるため自分で聴診器を創り研究を始めた。インターネットで ラエネックの木筒聴診器の複製を作り聴いてみたが、胸部の特定方向に極めて音量の少ない心音や、心雑音を聴くことが出来たが、私の耳では各心疾患の詳細な鑑別診断などはできなかった。恐らく、 ラエネックは余程優れた聴覚の持ち主であったと推察された。

その後、私はチェストピースだけを木製にした場合、どうなるかを確かめてみた。木材は花梨、黒檀や紫檀など硬度の高い材質を選んだ。今までに50種類以上のチェストピースを作成してきたが、彫刻作業は全て手作業であり時間も掛かった。200年前にラェネックが、十分な工具もない時代には、木筒の聴診器の制作にも随分苦労しただろうと推測しながら、遂にリットマン聴診器の性能と殆ど変らない聴診器(特に低周波の心音や心雑音の聴診に優れている)を作り、更に材質を替えて聴診器が完成し、ラエネックの聴診器誕生200年目、2016年9月に私達は「可伸展型ダイフラム聴診器」の開発研究成果を纏め、CIRCULATION J. に発表したのである8)。

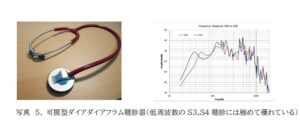

この聴診器を”TSphonette”と名付けたが、優れた性能を発揮した。それは低周波領域の心音、III音、IV音や、僧帽弁狭窄における拡張中期ランブリング雑音の聴診には、下記のグラフに示すように、従来の聴診器と比較しても非常に優れた性能である。そして現在、ケンツメディコ社から医師、看護師、医学生らに紹介されている。

そしてそれまでの経緯を纏め、2016年、日本内科学会雑誌に特別寄稿した9)。

誕生から200年、聴診器の鼓動を見直す時だ

丁度、私が「可伸展型ダイアフラム聴診器」の論文を書きあげた時、ワシントン・ポスト(2016年1月8日)にバーンスタイン氏(Leonard Bernstein)が、「誕生から200年、聴診器の鼓動を見直す時だ」 (“After 200 years, time to check the pulse of stethoscope”)という興味ある記事を掲載した10)。その概略を紹介すると(2016年1月16日、著者はバーンスタイン氏より翻訳許可を得た)。

- *

1816年、フランス人医師「ラェネック」(Rene Laénnec)が、1本の木筒で作った木製聴診器により心臓や肺の音を明確に聴くことができる医療器具として医学界に紹介した。そして今年は200周年に当たる。ところが、過去2世紀に亘って医師のシンボルと考えられてきた聴診器を、我々は今後どう考えるべきかという賛否両論が沸き起こった。

「聴診器は死んだ」と、ニューヨークのアイカーン 医科大学副学長のドクター・ジャガット・ナルーラ(Dr. Jagat Narula)が言った。更に「聴診器の時代は終わった」とも。いや、そうではない。反論を唱えるのは、ジョーンズ・ホプキンス大学医学部・小児科准教授の ドクター・トンプソン(Dr. W. Reid Thompson) である。「我々はそう考えない。恐らくそういった時代が来るのはズット先の事だろう。臓器の音は決して画像によって置き換えられるものではない」と反論した。医師の聴診技術の低下は、教えるべき指導医が少ない事も要因の1つだと考えられる。

1997年、453人の研修医と88人の医学生が、彼らの聴診器を使って如何に心音の情報を正確に聴くことが出来るかという研究が行われ、「一般内科研修と家庭医研修のドクター達に対し、12種類の重要な音(心疾患では普通に見られる心音や心雑音)を聴かせたが、正解出来たのは驚くほど低かったと報告した。更に悪いことに研究者たちは、内科学専門誌”Archives of Internal Medicine” に「実地診療に従事して数年経つと、彼らの聴診能力は下がるだろう。それが診断能力、医療における費用効果や、生涯医学教育にも重大な影響を及ぼすのだ」と書かれていた。聴診器はドクターの象徴であるが、単なるシンボル的価値以上のものである。聴診器で診察するという行為は、ドクターと患者の距離を近づける。つまり人間として、ドクターが患者に手で触れる事を意味するのだ。

近年、病院で聴診するドクターが減ってきたことが指摘されている。特に、多忙でオーバーワークになっている病院のレジデント達は、電子カルテを書く時間に追われ、聴診器で患者を診察する時間が更に減っていくと嘆いている。いまや回診は『チャート・ラウンド』(医療記録回診)や『コンピュータ回診』と呼ばれ、ベッドサイドで嘗てドクターがベッド囲み、レジデント達と真剣に議論する回診風景はない。患者不在だ。「それを余儀なく行っていることは、恐ろしい事だ」と、カリフォルニア大学ロスアンゼルス校のドクター・デイビッド・ジェッフェン(Dr.David Geffen)と、ドクター・クライリー(Dr. J. M. Criley)が話した。

2014年のアメリカ心臓画像ジャーナルの研究では、携帯用心エコー図は、身体診察よりも優れていると言われている。これを使っている心臓病専門医は、心臓に異常のある患者の82%を正確に診断することが出来たが、身体診察だけを行っている心臓病医は47%であった。その結果を煽る様に「不正確で単なる象徴である聴診器を捨てる時だ。そして近代の人類が生み出した技術進歩の仲間入りをする事だ」と指摘する研究者もいる。

一方では、ドクターが患者の胸に聴診器のチェストピースを当てなくなった時から、何かを失ってしまうのではないかと危惧するドクターもいる。それはNew England J Medicine の2015年12月号で、ハーバード大学医学部のドクター・エーデルマン(Dr. Elazer Edelman)が聴診器で診察することがドクターと患者の絆を築く唯一の機会だと指摘していた11)。

「患者とドクターとの結びつきは、それまで知らなかった人々の間に信頼を築く唯一の方法なのだ」と、エーデルマンがインタービューの中で強調した。「ドクターが直接患者に触れて診察しなくなればなるほど、ドクターと患者の結びつきは弱いものになり、そして破綻してしまう。「患者を診察しないようなドクターを、誰が信用するのだ。」

* *

以上が、バーンスタイン氏の論評であるが、如何に時代が変わろうとも、洋の東西を問わず、変わってはならないものがある。それは患者を観察し身体に触れ、そして心臓が語る臓器の言葉を聴くという診察法を、我々臨床医は軽視してはならないと私は信じているからだ。

TSphpnette開発の動機と私の医療理念

TSphonetteを私が開発しようと思った動機は、医学生や若い医師たちが、心臓病患者の典型的な身体所見を診る機会が少なくなったために、それを綿密にみる機会を限られていたからである。その結果、誰でも、ゆっくりと時間をかけて診察できる心臓病患者シミュレータ「イチロー君」を開発しようと考えた時と同じである。

確かにベッドサイドですぐに使える携帯用心エコー図は、診断の精度も高く正確であるが、誰もが日常診療に使うには、高価であり、心エコー図の理論を正しく把握しなければならない。従って心エコー図検査を身体診察の最初に行うものではないと私は感えている。

私の医療理念は「医患共尊」であり、それは医師も患者も尊敬を払って信頼に足る医療を確立することである。AI時代の今日、そして年齢の如何に拘わらず変わってはならないものは、人間対人間「患者と医師」との信頼関係が存在してこそ、臨床医学が成り立つ。今日、大学病院をはじめ殆どの医療機関では医師のデスクにはコンピュータがお開かれ、医師は殆ど患者の顔を見ることなく、コンピュータ画面に現れるデータを眺めながら患者と応対する。

確かにコンピュータ画面上に現れるデータの方が、患者との会話よりも正確で依存度が高いと信じているのかもしれない。が、20世紀の中頃から「機械文明が進歩すればする程、精神文明は後退する」ことが指摘されている。

私はどうすれば臨床に携わる方々が、自ら備わった素晴らしい感覚器(sensor)を生かして、正確に患者をベッドサイドで診察することが出来るか、また昨今の医療費の高騰を少しでも抑えることができればと考え、年齢の如何に拘わらず、正確に心音、心雑音の変化を正しく捉えることが出来る聴診器を作ろうと思ったからである。今日、TSphonetteが日本の各医療機関に導入され、多くの医師、看護師、医学生に愛用されている事は喜ばしいことだ。2020年を迎え、私は今後も臨床心臓病学教育のため仕事を続けて行くつもりである。

参考文献:

- 聴診器:https://ja.wikipedia.org/wiki/

- Burch,G,E: A Primer of Cardiology), Lea & Febigar, 1953.

- 髙階經和:「臨床の言葉とは」、日本臨床心臓病学教育研究会誌、創刊号、1983, 1.

- Takashina, T.et. al.: A New cardiac auscultation simulator. Clin Cardiol 1990; 8:390-872.

- Takashina, T. et. Al.: A new cardiology patient simulator, CARDIOLOGY 1997; 88:408-413.

- 髙階經和:DVD「心臓病診察のガイドブック」インターメディカ;

7) 髙階經和:心臓病の診かた・聴きかた・話しかた、医学書院、2008.

8) 髙階經和: 誕生から200年、聴診器の歩みを見つめる時だ、日本内科学会誌、2016年;

105,861-865.

9) Takashina, T, Shimizu, M, Muratake, T and Mayuzumi, S.: A New Stethoscope With Extensible Diaphragm, CIRCULATION J. 2016, 2047-2049.

10) Bernstein, L.:”After 200 years, time to check the pulse of stethoscope” The Washington Post, January 8, 2016.

11) Edelman, E.R and Weber, N.W: Tenuous Tether; New Eng J Med 2015; 373; 2199-

2201.

中国語版はこちらから